Pensieri in libertà e definizioni basiche

sulla Ocarina in generale

| Voicing | apparato produttore del suono |

|---|---|

| Wind way | canale dell'aria |

| Edge | angolo acuto a forma di cuneo oppositore del vento |

| Lips | Labbra ovvero bordi laterali della rampa |

| Pavimento e tetto | parti superiore ed inferiore del windway |

| Ramp | rampa inclinata della parte oppositrice al vento |

| Light | luce visibile dal canale all'inizio dell'edge |

| Dinamica del suono | 1) la dinamica significa possibilità di fare crescendo e diminuendo senza alterare troppo la intonazione di cada suono, caratteristica pressoché inesistente negli strumenti a fischietto (flauto dolce, ocarina, flagioletto, organo). 2) la escursione dinamica da un suono all'altro, o meglio da una gamma (grave) ad un'altra (acuta) è segno di squilibrio nella costruzione dello strumento e non è nulla di positivo, quando è troppo accentuata. 3) La disegualianza eccessiva nella dinamica tra note acute e gravi è talvolta data dalle dimensioni abnormi della finestra (window) che obbliga il suonatore a soffiare energicamente nei suoni acuti per permettere alla colonna d'aria di entrare in vibrazione utile a produrre gli acuti fatti da frequenze altissime, essendo la ugnatura (oppositore) molto distante dal canale di entrata dell'aria, bisogna spingere molto per ottenere il risultato sonoro (vibrazione). 4) Una buona ocarina non avrà mai una dinamica (crescendo-diminuendo) pari a quello ottenuto dagli altri areofoni, che hanno tutti la capacità di creare un flusso aereo adeguato contrastando e coadiuvando la immissione di aria con maggiore potenza di soffio, affinandone ed assotigliandone la portata stringendo ulteriormente le labbra (nel traverso) e l'ancia di legno nel clarinetto ed altri strumenti ad ancia semplice o doppia. 5) I buoni costruttori del barocco (es. Hotteterre, Fornari, Terton, Bressan, Steenbergen ecc.) ed alcuni costruttori contemporanei, sono stati in grado, con la loro arte raffinata, ad ottimizzare la macchina sonora del flauto dolce, con accorgimenti aereodinamici del canale dell'aria e della finestra in generale, ad ottenere una percentuale maggiore di escursione dinamica, ma resta inteso che le passioni destate da uno strumento dinamico sono comunque irraggiungibili dal flauto dolce, che non a caso è stato abbandonato in epoca romantica, presumibilmente per questa sua relativa carenza che lo rendeva inadeguato ad esprimere passioni forti. 6) Non ci si lasci ingannare dalla forza del suono delle ocarine che hanno la window molto larga (tipicamente quelle di Budrio), la loro escursione dinamica è povera su ogni suono ed abbondante tra il registro grave e quello acuto. 7) Quindi tra le ocarine di Budrio e quelle asiatiche, la differenza di diametro della window è enorme ed ambedue hanno carenza dinamica dovuta ad esigenze sonore divergenti e peculiari, la prima è adatta a suonare all'aperto per ballare sull'aia o per concerti paesani e la seconda risente di un gusto timbrico tipicamente asiatico, lasciandola poco adattabile a repertori diversi o comunque occidentali. Come sempre, l'equilibrio è la scelta migliore per avere uno strumento con un suono limpido, colorito, dinamico e penetrante, ma è un traguardo ben difficile da raggiungere. 8) Un buon risultato di accresciuta dinamica è nella dimensione ristretta di spazio tra il Pavimento ed il Tetto del Windway, ma i margini sono molto ristretti e bisogna anche tener conto della ritrazione in essiccazione e cottura dello strumento, in cui lo spazio viene ulteriormente ristretto.Questo espediente potrebbe tuttavia impoverire enormemente il volume ed il timbro del suono. |

| Colore o Timbro | Il timbro del suono è dato dalla canalizzazione del vento, in tutte le sue componenti comprendendo pure la contenzione che le Lips producono ai lati della colonna del vento fuoriuscente dal canale. Il Flauto dolce, in particolari quello storico o artigianale è uno strumento che, per ragioni storiche e culturali (la tradizione ha filtrato la qualità nei secoli per almeno 400-500 anni) può e deve dare indicazioni guida in relazione alle caratteristiche morfologiche dell'Ocarina, la quale differisce da quello, solo per due caratteristiche: 1) E' un flauto dolce globulare (tappato) In pratica, la differenza timbrica potrebbe essere ben minima tra i due, se costruiti con la stessa accuratezza nel Voicing, l'Ocarina potrebbe solo apparire poco più scura causa il fattore 1 e meno dolce, ovvero più penetrante, causa il fattore 2. ma le differenze potrebbero essere davvero impercettibili. Il timbro amorfo e non strutturato e tipico delle ocarine o dei flauti dolci che non hanno le caratteristiche minime storiche per ottenere un suono timbrato perciò espressivo, ovvero ricco di armonici percettibili. |

| Sull'uso pratico delle ocarine | Le ocarine a camera singole sono e rimangono le vere ed originali ocarine che sono state create per eseguire un repertorio semplice e modesto, adatto più ad una utenza amatoriale che a quella professionale. Il repertorio ideale per esse è senza quello d'insieme, con gli strumenti tagliati in famiglie di cinque o sette strumenti in cui i bassi vengano in qualche modo raddoppiati in unisono o in ottava per rafforzarne il suono. Altro uso ideale è quello solistico per la esecuzione di ballabili (Valzer, Polche e Mazurche) in cui la vivacità degli strumenti in taglie piccole (1° e 2°) rendono bene una estetica rurale e contadina che è stata la prima impostazione storica di questo strumento sin dalla nascita nella versione italiana del XIX secolo. La grande diffusione asiatico dei giorni nostri è spesso improntata su basi poverissime culturalmente parlando e le manifestazioni virtuosistiche (tipo Czarda di Monti o concerti di Vivaldi) rasentano spesso il ridicolo, per la imprecisione tecnica e povertà espressiva che evidenziano, se confrontate alle esecuzioni che interessano strumenti tradizionali come il Flauto o il Violino, ma questi "delitti musicali" vengono più spesso commessi attraverso l'uso delle ocarine multicamera, di cui parleremo presto. |

| Sulla formazione degli ocarinisti del futuro | Formare gli ocarinisti vuol dire creare una cultura che non c'è ancora. Le tonalità SIb e FA sono le migliori ed io voglio lavorare sul miglioramento del suono e della tecnica. L'unica ocarina multicamera possibile è quella con il secondo corpo in ottava col primo, la versione S. La doppia e triplaV sono autentiche bufale, non si può far nulla che non sia pesantemente addomesticato o pietosamente privo anche di un solo fa# acuto, come farlo capire al popolo con gli occhi a mandorla? per non parlare degli americani. Non serve a nulla insegnare a suonare, bisogna insegnare a capire la musica e ad assumere la cultura musicale e tecnica strumentale che permetterà di saper interpretare al meglio la musica che si vuole suonare.... tutto il resto è imitare i pappagalli ed apprendere per imitazione a suonare come altri suonano, questo è come costruire sulla sabbia. |

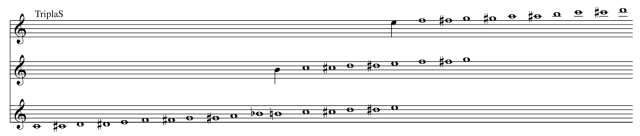

| TriplaS e range dei 3 corpi | .....dopo molte prove ho deciso che il corpo minore delle tripleS debba partire dalla quarta del tono e non dalla quinta.

ecco quindi il range corretto che metterò oggi stesso nel sito.

|

| I limiti naturali dello strumento chiamato Ocarina | .....bisogna che siamo realistici e non campati per aria.

Passare da una camera all'altra diventa simile a quello che rappresenta passare da una corda all'altra per un violino il quale ha pure suoni comuni tra le corde e gioca su questo fatto per passare da una all'altra in modo utile ad una tecnica fluida. I fori da azionare col pollice sinistro aiutano e sono utili, ma sono utilizzabili con successo solo nella taglia C/B3, per G/F4 le taglie maggiori c'è il problema dello squilibrio dello strumento, oltre che si perde il suono comune Mi relativo (diventerebbe troppo largo). |

| DoppiaV e TriplaV, opportunità e limiti | La versione dell'ocarina doppia con i corpi in decima è quella documentata dagli strumenti giunti sino a noi dalla fine del secolo XIX ad opera di costruttori tra cui spicca il budriese Vicinelli e il cremonese Canella. Gli strumenti che a loro risalgono sono di ottima fattura, ma ciò non ostante non vi è nessun sviluppo futuro di questo strumento, fino a questi ultimi anni in cui diversi costruttori asiatici lo hanno posto alla base della loro produzione. Viene logico chiedersi perché nell'epoca d'oro dell'Ocarina esso non sia stato sviluppato (nemmeno in quanto a letteratura musicale) e perché, improvvisamente esso abbia registrato una vera e propria esplosione in Oriente, USA ed ora anche in Europa. Intendo scoprirlo personalmente attraverso la mia produzione che intende esplorarne le reali possibilità tecniche ed espressive. Ad un primo esame, il secondo corpo in decima col primo presenta carenze tecniche gravi ed apparentemente insolubili, come la intonazione del FA# (in uno strumento in do) che io cerco di risolvere facendo un doppio foro sotto il dito anulare destro o il SOL# un tono sopra che lo stesso si avvale di uno dei due foretti di cui sopra, infine del SI naturale che non esisterebbe se non isolando e coprendo ancora il solito foretto dell'anulare destro. Queste posizioni sono utili in passi semplici e lineari, dovendo fare scalette rapide utilizzando questi suoni si va incontro a problematiche gravi e forse scoraggianti. Non si capisce come i costruttori italiani sopra citati che per primi hanno realizzato questo strumento multicamera intendessero risolvere questi problemi tecnici. Io ho approntato anche un altro meccanismo che spesso da aiuto e sollievo alla esecuzione di passi difficili, sto parlando di uno o due due fori supplementari anteriori ai corpi minori e medio della doppia V/S e triplaV/S, fori che danno una discendenza al corpo e pure agevolano la esecuzione di passi cromatici. Se si effettua una scelta attenta del repertorio, si possono avere esecuzioni interessanti che sfoggiano una estensione ragguardevole, senza incontrare quegli ostacoli che rappresentano i limiti naturali di questo strumento. E' alquanto inutile e velleitario avere una grande estensione nelle ocarine multicamera, se questa è a scapito della loro usabilità o praticità d'uso. La musica è difficile da realizzare bene, quando lo strumento ci ostacola. Le multicamera modello V possono accrescere la estensione dello strumento ocarina in modo maggiore di quanto lo faccia il modello S, ma può essere impossibile eseguire sulla prima, quello che fareste sulla seconda (S), tuttavia, in casi molto rari può essere necessario avere qualche nota in più che solo il modello V può darvi, almeno fino a quando non si sarà definito uno standard ed una coerente letteratura musicale che tenga conto delle caratteristiche della ocarina multicamera. Sarà quindi lo strumento a promuovere la sua letteratura e non la musica a dirci quale ocarina usare. |

| Sui doppi fori dei modelli V/S | I doppi fori servono dividere un tono in due semitoni al comando di un solo dito. I fori di tipo 1 sono quelli del 1° foro (DO-DO#) e 5° foro del corpo maggiore (SOL-SOL#) oltre a quello del 2° foro (FA-FA#)del corpo medio, il corpo minore (delle triple) raramente e solo in taglie grandi possono essere provvisti di doppi fori, sarebbe arduo isolarli tattilmente. Una parola sui fori anteriori da azionare col pollice sinistro multi-funzione, essi sono utilissimi per fare discendenze, alterazioni, posizioni alternative e passi scabrosi tipo "si-do#-re#-mi" sul mod.S (sul mod.V non funziona bene) sul secondo corpo in cui si copre il foro del pollice per le prime tre note scoprendolo per la quarta. |

| Riverbero nell'Ocarina | Nelle registrazioni di musiche eseguite con Ocarina, è spesso necessario addizionare una effetto che simuli un ambiente più ampio di quello che sia lo studio, il laboratorio o la cameretta di chi registra. Il Riverbero rappresenta la soluzione corretta, in quanto addiziona una riverberazione, che sarebbe naturale in una sala da concerto, senza alterare minimamente il timbro dello strumento. Sicuramente l'effetto rende un ascolto più piacevole di quella che sarebbe senza che il suono possa espandersi in ambiente più vasto. Pretendere di ascoltare una musica con ocarina o altro strumento, senza riverbero alcuno, sarebbe come ascoltare un concerto alla Scala di Milano eliminando il riverbero naturale della sala con cuscini e materassi alle pareti, ascoltereste l'orchestra in una situazione acustica assurda e contro natura..... con quale scopo? Udire gli strumenti musicali in una situazione di disagio acustico? Inutile crudeltà. |

| Attenti alle posizioni nelle note alterate | Gli errori di digitazione, spesso rendono sgradevole quello che potrebbe essere di ottima qualità esecutiva, più comuni possono essere evitati seguendo le mie istruzioni, in particolari queste: 1) il Si acuto è migliore col doppio foro dell'anulare destro |

| Fori di discendenza sub-tonica (si o no)? | Quanto può discendere l'Ocarina attraverso i fori aggiuntivi (di discendenza)? Il limite massimo per praticare i fori discendenti, pur mantenendo il MI acuto (relativo) nel corpo maggiore, è la B3, in cui il foro del mignolo può raggiungere (pur essendo svasato all'interno) il diametro di 10 mm. Le misure superiori alla B3 non permetterebbero comunque la diteggiatura chiamata Italiana, che permette il MI acuto nel mignolo sinistro, quindi teoricamente si potrebbero fare fori di discendenza come nelle ocarine di tradizione asiatico, ma io considero assolutamente disvirtuante per l'Ocarina praticare una discendenza (ovvero un debito di frequenza) superiore al semitono, se non in casi eccezionali e per le taglie 1 e 2 (sistema italiano), ma sempre da praticare con parsimonia ed attenzione particolare alla riproduzione della scala cromatica che potrebbe (ed in alcuni casi accade) risultare compromessa dal debito assunto in partenza. Mi spiego meglio: un foro qualsiasi, per alzare di un tono o un semitono alla sua apertura, richiede un diametro relativo alla quantità di aria vibrante all'interno dello strumento, questo significa che se facciamo un foro di 3 mm, alla prima posizione della scala in una C3, per ottenere, alla sua apertura, un Re, con un foro di discendenza in carico allo strumento, dovremo fare il foro di 3,5 mm, e così via per tutti i fori, in proporzione discendente dal primo foro aperto..... insomma potremmo trovarci nella impossibilità di ottenere una scala cromatica corretta nello strumento, senza contare il problema + grave di tutti, ovvero della necessità di diminuire sensibilmente la finestra dello strumento (per non trovarci ad avere fori grottescamente grandi alla cima della scala musicale) con conseguente ed inevitabile impoverimento timbrico dello strumento. Una finestra ideale per una C3 potrebbe essere forata da 7,5 a 8 mm, e con questa finestra, il MI acuto viene forato 9,5 mm, se farete due gradi di scala discendenti, dovrete forare una finestra di 6 mm o meno che è quella che io considero ideale per il terzo corpo della DoppiaV C3.... insomma ricordiamoci della "coperta troppo stretta" e capiremo tutto. |

| Vernice tradizionale per l'Ocarina | L'Ocarina italiana, per sua tradizione (non a caso accettata da tutti i costruttori del passato) veniva cotta a bassa temperatura e successivamente ricoperta da alcuni strati fini di lacca ad alcool, quella che viene comunemente usata dai restauratori di mobili antichi e dai liutai. La lacca protegge tenacemente lo strumento da macchie accidentali o dal diteggiare continuo a cui viene sottoposta dagli esecutori e da garanzia di completa atossicità. Questo è ciò che io faccio comunemente con le mie ocarine, conscio del valore assoluto del filtro della tradizione. In alcuni casi ed in alternativa seguo l'esempio di alcuni costruttori europei tra cui Fiehn, Vicinelli, Donati ed altri, di far precedere alla lacca, uno strato di tinta acrilica nera, dando un effetto molto signorile allo strumento. La Gomma lacca è la secrezione di un insetto, la kerria lacca, purificato e disciolto nell’alcol. Anche questa è una sostanza atossica, tanto che veniva usata come additivo di prodotti alimentari. |

| Posizioni Italiane oppure asiatiche? | Prima di tutto bisogna sapere che la differenza è solo nelle posizioni degli ultimi due semitoni della Ocarina mono camera, ovvero del Mi e Mib, nel caso dell'Ocarina in Do. In secondo luogo, queste differenti posizioni sono causate dallo scambio di ruolo tra i due fori che sono coperti dal pollice destro ed il mignolo sinistro. Posizione del MI nella Ocarina Italiana (Budrio) ed asiatico (Or.): Posizione del MIb nella Ocarina Italiana (Budrio) ed asiatico (Or.): In realtà, le posizioni tradizionali italiane sono, senzadubbio le più pratiche e ideali per la musica occidentale classica e sono quelle che permettono una maggior rapidità di maneggio, quelle introdotte dai primi Ocarinai Giapponesi, risultano, a mio avviso, meno efficaci nei passaggi rapidi sulle note acute causa la difficoltà di muovere rapidamente il pollice destro, che serve pure da appoggio allo strumento, ma hanno il vantaggio di essere forse più adatte ad i suonatori con mani molto piccole e per chi si cimenta in un repertorio non virtuosistico ovvero per l'amatore di musica. |

| La struttura esterna dell'Ocarina DoppiaV | Dear Xxxxxxx, Well, let me explain to you some details: la struttura della ocarina doppiaV a cui sono arrivato, dopo molti esperimenti e studi sulla sua struttura in relazione alla sua funzionalità, mi hanno fatto fissare una sagoma esteriore che risponde il più possibile alle necessità foniche dello strumento. Veniamo quindi ai due punti in cui lei richiede modifiche (estetiche suppongo). Inoltre, la punta della cupola riesce utilissima per l'appoggio dell'indice sinistro nelle note acute (re-mi) che mantiene in equilibrio l'ocarina doppia-camera o mono-camera che sia. Se proprio vuole, posso eliminare la punta della cupola, ma credo che potrebbe rimpiangere questo utile appoggio che permette equilibrio nei passi acuti. 2) La doppia punta a coda di rondine, nella parte destra dello strumento (come faceva Vicinelli) è stata da me eliminata e sostituita da una punta unica ed arrotondata, ma con uno scasso a semicerchio nella parte interna per potere praticare il foro a camino che accompagna il corpo minore e che serve a permettere a quest'ultimo di essere accordato in decima da quello maggiore, pur rimanendo di dimensioni comode all'allineamento dei fori tra i due corpi sotto la mano destra. |

| Estensione e scala cromatica intonata nella multicamera di modello V o con digitazione Fiehn | E' molto comune che l'ocarinista si preoccupi tanto di quante note può fare una ocarina doppia o tripla, senza che si preoccupi tanto della qualità della intonazione di tutte quelle note acute e sovracute. L'ocarina ha dei limiti severi e disconoscerli è segnale di superficialità e dilettantismo incosciente. Le ocarine doppieV e tripleV hanno in comune una debolezza strutturale di fondo che è rappresentata dal semitono che intercorre tra la prima e la seconda nota (MI-FA), problema sconosciuto nel modello S, che ha una gamma cromatica più stabile e logica nelle posizioni delle dita. Ma vediamo in dettaglio quali sono i limiti e le probabili e ragionevoli soluzioni che si prospettano. Il secondo ed il terzo corpo della triplaV hanno un semitono tra la prima e la seconda nota (MI-FA e SI-DO) e questo impedisce loro di avere un secondo grado alterato (FA# e DO#) prodotto dalla posizione xxox in quanto l'ultimo foro a destra produce solo un semitono ed abbassarlo dalla posizione xxoo (SOL e RE) non ottiene l'abbassamento di un semitono esatto. Per ragioni fisiche, nei corpi medio e minore delle tripleV di taglia 5, questa alterazione la si può ragionevolmente ottenere anche facendo a meno del doppio foro suddetto (xx%o) e per questo motivo, nella taglia 5 ci si può permettere queste alterazioni semplicemente abbassando il primo foro (xxox), posizione che riuscirebbe crescente nelle taglie 3 e 4. |

| Il timbro dell'Ocarina | La domanda principale che si pongono gli amatori dello strumento è: il timbro dell'ocarina è diverso da quello del flauto dolce? Intanto dovremmo chiederci "a quale flauto dolce ci stiamo riferendo?" intendo dire ad un flauto artigianale di grande qualità o ad un flauto dolce commerciale, magari di plastica. Bisogna riflettere sul fatto che la differenza timbrica tra un flauto dolce ed una Ocarina è sostanzialmente derivata dal fatto che il primo é aperto alla estremità di uscita dell'aria e la seconda è tappata ovvero chiusa alla estremità opposta al beccuccio. In pratica, se il voicing di un'Ocarina è fatto a regola d'arte, essa avrà il timbro molto simile a quello di un buon flauto dolce, con le dovute differenze derivanti dal materiale utilizzato e dalle caratteristiche fisiche differenti del corpo e della finestra del voicing, differenze che saranno comunque inevitabili e insostituibili. In genere si pensa al suono dell'Ocarina come ad un suono rozzo per le ocarine Italiane e un suono flebile e senza corpo per le ocarine asiatiche, ma questi sono solo luoghi comuni. L'Ocarina ha un suono ideale che deve essere limpido, morbido e colorito, ricco di armonici e tendente al cupo nei suoni gravi, le varatteristiche opposte a queste sono solo causate da errori di fabbricazione ed imperizia tecnica del costruttore. I miei ideali timbrici si riferiscono al suono del flauto dolce artigianale, solo perché in questa area si possono trovare, per tradizione e cultura antichissima, i migliori strumenti a fischietto costruiti nei secoli. L'Ocarina è senz'altro il cugino povero del Flauto dolce, ma lo è solo per storia e tradizione, per questo vale la pena di cercare di nobilitare la sua natura dandole qualità e progresso. |

| L'effetto di Riverbero nelle registrazioni casalinghe | La gente non sa che questo effetto non altera la natura del suono, ne il suo colore, solo, ma simula un ambiente più vasto e con ostacoli (pareti) in grado di riflettere le onde sonore e quindi dare la sensazione di profondità spaziale che ovviamente manca nei locali abitativi in cui viviamo. Io uso questo effetto perché non è sopportabile, ne naturale, ne utile ascoltare uno strumento suonato in una stanza da letto o in un laboratorio pieno di oggetti che assorbono il suono senza restituirlo all'orecchio umano. Suonare senza riverbero è come pretendere un concerto in un locale inadeguato acusticamente e la mancanza di riverbero non rivela nulla sul suono reale di uno strumento che è reale solo in sala di concerto. Se suoni un pianoforte Steinway in camera da letto ...... ammesso che entri dalla porta, non avrai la rivelazione assoluta del suo suono, beh per l'ocarina è la stessa cosa. Trovo pessime quelle esemplificazoni fatte da qualcuno che suona nella sua cameretta, non rivela assolutamente nulla, sarebbe ottimale fare registrazioni in un vero teatro e non nel camerino 2X2 dove cambiarsi d'abito o fumare una sigaretta. Infatti ci sono effetti molto sofisticati di riverbero che simulano sale di concerto famose o teatri storici e che possiedono un riverbero narturale o che è stato studiato acusticamente da ingenieri del suono di tutte le epoche. Il riverbero non è un abito che abbellisce, ma è un ambiente in cui il suono vive e non viene assorbito sul nascere. |

| Subholes si o no? | Semplificando, 2) ne deriva che facendo subholes lo strumento parte già con un debito che va da uno a tre semitoni, quindi, se ti estendi al grave devi accorciare in acuto e non puoi avere il Mi decima del primo corpo che raddoppia il Mi prima nota del secondo corpo, dando i benefici che sai. 3) gli asiatici e statunitensi superano il problema riducendo drasticamente la window del corpo maggiore, così facendo aumentano la gamma di estensione dello strumento, ma a danno del timbro e del volume dell'ocarina che scende a livelli quasi di pigolio (verso del pulcino della gallina). 4) Il problema del timbro povero e del volume inespressivo è in parte mitigato dall'uso di amplificazioni elettroniche di cui sono provvisti gli impianti audio nelle sale da concerto (non certo classiche o teatri) e rende lo strumento adatto al karaoke, ma non è l'ocarina italiana espressiva e cantabile. 5) Io cerco un punto d'incontro tra la qualità italiana e la gamma estesa asiatico, ma non sono disposto a scendere sotto un certo limite di timbrica, o almeno a quella che considero ideale. 6) Questo compromesso avviene però solo nelle ocarine multicamera, in cui si deve forzatamente trovare un punto di continuità timbrica tra i vari corpi, mentre per le monocamera tradizionali, mi permetto una sonorità più robusta, stando bene attento a non superare i limiti che darebbero allo strumento una timbrica grossolana e rude. Bisogna anche tener conto che l'Ocarina italiana è nata in un periodo storico particolare e con condizioni sonore quasi sempre realizzate in ambienti aperti dove il suono non era certo amplificato ne riverberato e che noi moderni riterremmo inadatte ad una buona esecuzione cameristica. Sarei pertanto del parere di creare ocarine da ambiente aperto e ocarine da camera, sonorità proprie delle multicamera e proprie delle monocamera, con nette differenziazioni timbriche e sonore. |

| Il timbro dell'Ocarina è simile a quello del Flauto dolce? | Spesso vedo fare considerazioni sul timbro ed il volume del suono delle ocarine "di Budrio" e le mie, vorrei chiarire quello che credo sia frutto di scarsa informazione sullo strumento in questione.

|

| Ocarina italiana | Mi rendo conto che ormai si è creata una neo cultura dell'ocarina che vede le ocarine asiatiche come standard e quelle italiane come ocarine di nicchia (o fuori standard), questo è veramente triste perché annulla, dimentica e disconosce una tradizione ed una cultura con valori assoluti, in relazione all'ocarina. e non ancora ugualiati da altre culture. |

| Catalogare un ricercatore | 1) Non ha senso catalogare i risultati di uno sperimentatore e ricercatore, in quanto i risultati della sua ricerca sono sempre in movimento e non sopportano di essere bloccati in una immagine fissa, non si può fissare una immagine in perenne movimento.

|

| is the first chamber usually louder than the second? | Il giorno Oct 16, 2011, alle ore 9:01 PM, Nxxxxxx ha scritto: Good evening, I just wanted to say that I got my ocarina a few days ago and it's beautiful - I'm very happy with it. :) However, I do have a question regarding the volume of the chambers: is the first chamber usually louder than the second? Because I find that in the second chamber, I need to use less pressure when breathing to avoid the notes going sharp, thus resulting in an overall quieter sound from it. Thank you! Xxxxxxx ================================== Well, I'm glad everything went well.

|

| Multicamera: problematiche bicordali sul modello P. | La intonazione dei bicordi realizzati su una ocarina multicamera è relazionata e condizionata dalla pressione unica che si rende oggettivamente necessaria alla produzione di suoni tra le diverse camere.

Se produciamo una scala ascendente su un corpo di qualsiasi misura, ci accorgiamo che il suono, per mantenere il timbro limpido e la giusta intonazione, deve essere assecondato e sorretto come la voce umana e necessita di un progressivo, seppur impercettibile, aumento di pressione con una curva di incremento che va dal primo e più grave suono, all’ultimo più acuto.

Il problema si complica quando, con la stessa pressione (le labbra possono includere ed abbracciare due canali contemporaneamente) e quindi si insufla con la stessa pressione due camere contemporaneamente, come accade in strumenti come la Zampogna, l’Organo a canne ed alcuni altri, spesso di estrazione popolare.

Accade quindi che i due corpi debbano originare consonanze bene accordate tra loro, senza l’arteficio di agenti supplementari.

La relazione tra i bicordi di due corpi sarà quindi diversificata solo dalla apertura o chiusura dei fori sotto le dita, e si dovrà considerare che bicordi stretti (seconda e terza) e contemporaneamente i bicordi più ampi come la quarta, quinta e sesta, saranno incompatibili tra loro causa la diversificazione nel numero di fori aperti e quindi della diversa pressione che richiederebbero per la loro corretta intonazione. Le quinte sono di difficile intonazione, essendo consonanze perfette, le seste, pur essendo ancor più lontane dalle terze (base della accordatura delle mie multicamera) risultano più facili da intonare, essendo per loro natura di consonanza imperfetta simile alla terza, più tolleranti nella loro sistemazione ed uso.

In pratica non potremo avere unisoni e seste accordati in maniera accettabile e dovremo quindi puntare su bicordi mediani (ideale la terza) che bene intonata, renderà abbastanza accettabile pure la quinta e con maggior difficoltà l’unisono. Resta quindi impossibile produrre tutti gli intervalli simultanei tra due camere in modo che siano tutti perfettamente intonati tra loro (come avviene invece in due tastiere di pianoforte oppure organo).

Dunque, compito del costruttore sarà scegliere gli intervalli accordali tra le camere ottimizzando i più utili musicalmente. Io credo che la scelta più comune sia quella che si orienta sulle terze, quarte, quinte e seste, escludendo quindi gli unisoni (oltretutto privi di interesse armonico) come beneficio minore di cui si può senz’altro fare a meno in vantaggio ad altri bicordi. Questi unisoni non potrebbero mai essere identici, causa il sopra citato problema relativo al rigore comparativo degli unisoni in contrasto con il differente livello di apertura dei fori necessari a produrli sui rispettivi corpi.  corpo superiore corpo superiore.

corpo inferiore corpo inferioreInfatti è utopico accordare una quinta (tipo DO-SOL) tra la prima e la seconda camera ed avere pure (a pari pressione tra le due camere simultanee) un buon unisono DO-DO.

Trovo oltremodo ingenuo confrontare furbescamente che gli unisoni comuni tra i corpi, suonandoli erroneamente con la medesima pressione, in questo modo non saranno mai esattamente alla stessa frequenza, sarà inevitabile che (mantenendo la pressione inalterata) le note suonate alla fine del corpo inferiore (il primo) risulteranno calanti in relazione agli unisoni suonati nel corpo superiore semplicemente perché richiederebbero una pressione maggiore a quella che viene naturalmente richiesta alle rispettive note fatte nel corpo superiore.

Chiedo scusa per le spiegazioni empiriche, ma trovo abbastanza difficile, non avendo basi teorico/fisiche nel mio curriculum, spiegare scientificamente la necessità nell’ocarinista, di adeguare la pressione incrementandola gradatamente mano a mano che apre fori di una unica camera, resta comunque impossibile mantenerla inalterata dal primo all’ultimo foro aperto, perché ciò non sarebbe ideale per ottenere timbro/frequenza accettabili tra suoni gravi ed acuti assieme, questo lo si può fare in un Organo a canne, solo perché ad ogni suono corrisponde una canna differente e di diversa misura.

Non potremo quindi avere la stessa pressione tra un corpo con 8 fori aperti (DO primo corpo) ed un corpo con nessun foro aperto (stesso Do nel secondo corpo).

Inoltre, trovo molto discutibile che si auspichi l’uso di fori ovali perché, a mio avviso, risulta piuttosto arduo, se non impossibile nei passi rapidi, coprirli con un polpastrello rotondo pretendendo di utilizzare anche la seconda falange che dovrebbe calare di misura sulla ovalità del foro (tra l’altro vorrà pur dire qualcosa che nessuno strumento a fiato nella storia abbia mai avuto tali fori).

Ritengo infine piuttosto presuntuoso l’abitudine in alcuni amatori di musica, fare reviews o comparazioni tecniche di ocarine senza averne la necessaria competenza. |

- INDEX -